ルイス・セプルベダが死んだ。スペインで新型コロナウイルス肺炎による合併症とのことだ。まだ70歳、若い。私と7歳しか違わないではないか。最近の画像を見ると随分太っていたし、ピノチェト独裁下でその手先やイスラエルのモサドやブラジルの秘密警察などのクズたちによって2年半にわたって虐待されてきた。そのあたりの陰惨なありさまは『パタゴニア・エキスプレス』の前半に書かれている。その後遺症もあるはずだ。

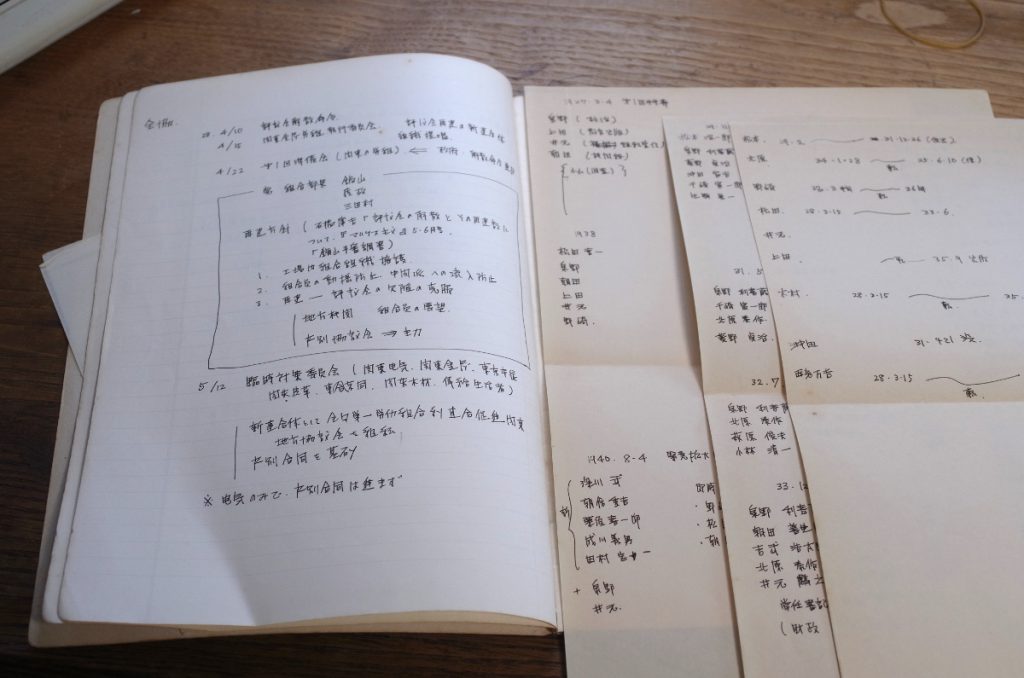

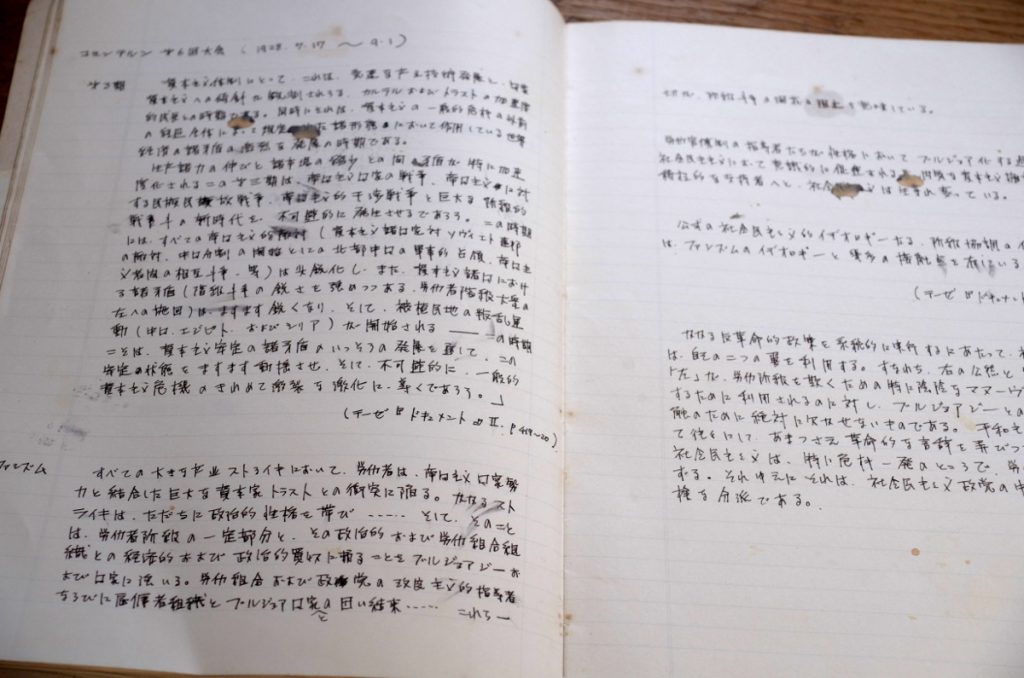

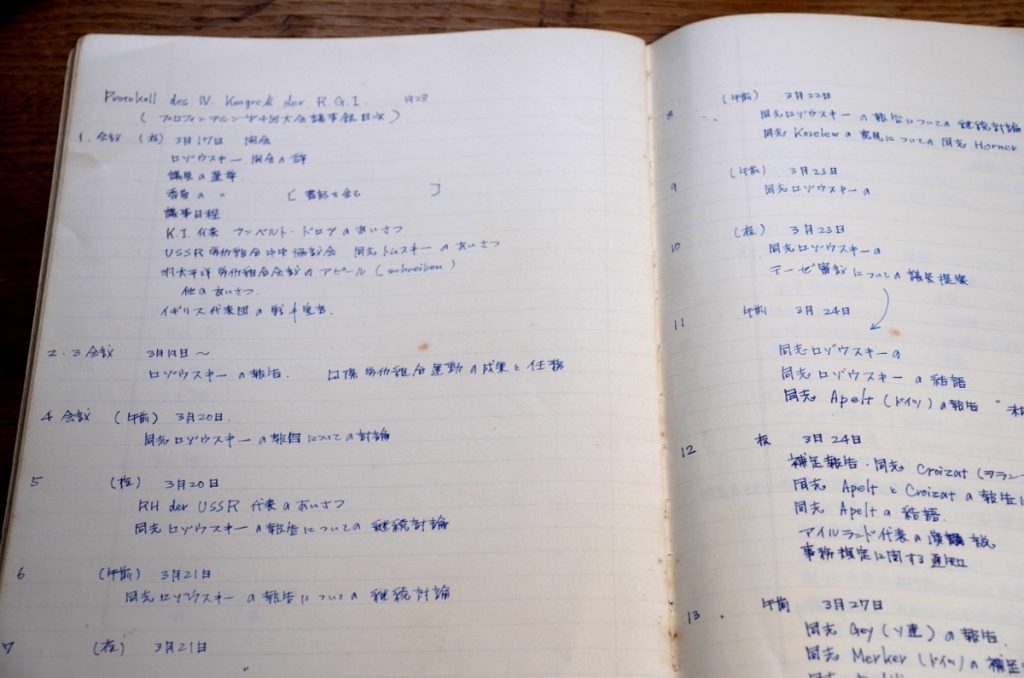

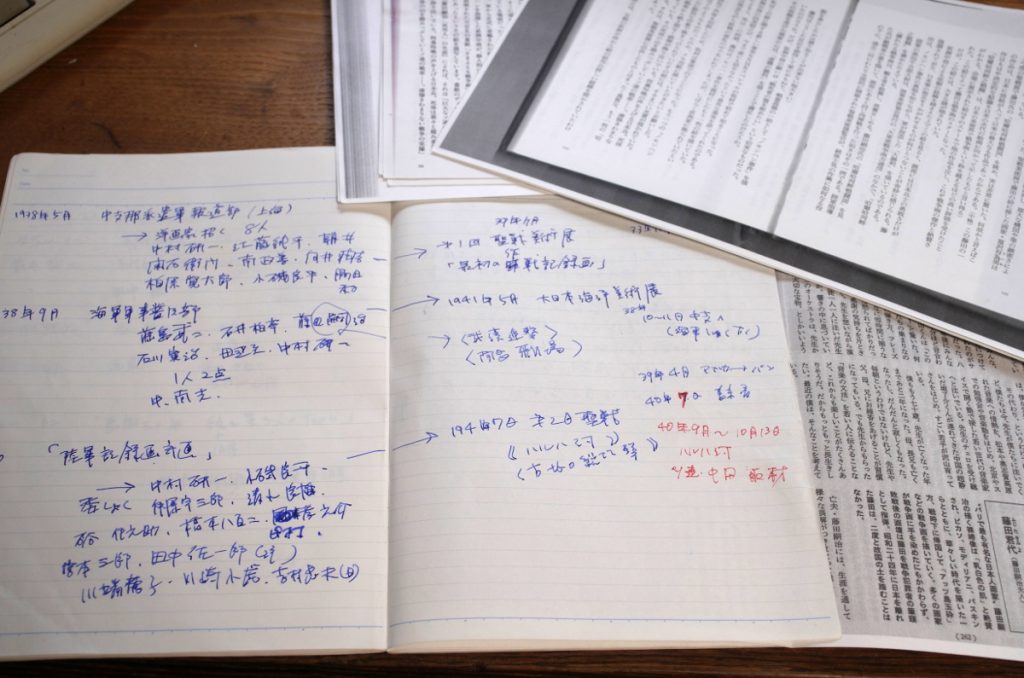

彼の書いたものはみな面白い。といっても私が読んだのは翻訳のある4冊・5作品だけだ。今は読み返す時間がない。ノートに写した抜粋を書き込む。

『ラブストーリーを読む老人』 旦敬介訳

アントニオ・ホセ・ボリーバルは字を読むことはできたが、書くことはできなかった。(中略)

読むのはゆっくりと、音節をつなぎあわせるようにしながら、まるで口のなかで味わうように小さな声に出して呟いていき、単語全体がつながるとひとつに続けて言ってみるのだった。それから文全体についても同じことをやっていき、そうしてページにちりばめられている感情や思想を読み取っていくという具合だった。

ある一節がとくに気に入ると、人間の言語というのもまた存外に美しいものでありうるのだと納得が出来るまで、何度でもくりかえして読んでみるのだった。

読書にはルーペを使った。これは所有物のなかで二番目に大事にしているものだった。一番目は、入れ歯だった。

p39-40

考えないようにしている自分の荒れた過去とはまったく異質な本だけをこれからは読みふけり、記憶の中に開かれている深淵は、果てしない愛の幸福と愛の苦悩で埋めていけばいいのだった。

p80

このアマゾンの川沿いに小屋を建てて一人ラブストーリーを読む老人

は、もっとも好ましくも憧れる私のヒーローだ。彼は誇り高き現地の戦士にも認められた狩人で、アマゾンに金目当てにやってくる人間よりも、彼らを襲う山猫と心を通わせる。

『パタゴニア・エキスプレス』 安藤哲行訳

最後にイルカたちが姿を消すと、少年の喉からは鋭い金切り声が、漁師たちを警戒させ鶏を驚かすような甲高い音が出たが、それが一頭のイルカを呼び戻した。

そしてイルカはもどってきた。

パンチートは変わった。おしゃべりで陽気な子になり、自分の体が不自由なのを冗談の種にするくらいになった。急激に変わった。イルカとの遊びは六度の夏のあいだ繰り返された。パンチートは読み書きを、友だちのイルカを描くことを学んだ。ほかの子供たちと同じように網の修繕を手伝い、底荷の準備をし、海産物を干したが、水面を飛び跳ね、彼のためだけに素敵なショーを見せてくれる友だちのイルカといつもいっしょだった。

1990年の夏のある朝、イルカはいつもの約束の時間に姿を見せなかった。漁師たちは心配してイルカを探し、端から端まで海峡を調べた。見つからなかったが、海の殺し屋の一つ、ロシアの工船に出くわした。その船は海峡の二番目の狭い場所のごく近くを航行していた。

二ヶ月後、パンチート・バリーアは悲しみのあまり死んだ。泣きもせず愚痴もこぼさずに眠りについた。

p130-132

訳者の安藤哲行さん、本多勝一と八木啓代さん以外にアメリカ合州国

という言葉を使う人がいたんだ。この本、全編どこまでフィクションかセプルベダの体験かわからないような物語が続く。その中でパンチートの話を抜粋した。ロシアの殺し屋

ではなく、日本の殺し屋がオーストラリア近海に出没して、調査捕鯨と称して現地のウオッチャーが名前をつけて観察していたクジラを殺していた。その事を思いだしてしまった。

『カモメに飛ぶことを教えた猫』 河野万里子訳

でも本当は、きみは猫じゃない。(中略)きみのおかげでぼくたちは、自分とは違っている者を認め、尊重し、愛することを、知ったんだ。自分と似た者を認めたり愛したりすることは簡単だけど、違っている者の場合は、とてもむずかしい。でもきみといっしょに過ごすうちに、ぼくたちにはそれができるようになった。いいかい、きみは、カモメだ。

p122-123

これはもう教科書にもなっているらしい。大人も素直に読める、ああいい話だ。

『センチメンタルな殺し屋』に併載されている『ヤカレー』が、悲しくもとてもいい。アマゾンの二人の戦士が、自分たちの森の仲間を絶滅させて鞄にしたイタリアのデザインブランド一家を復讐のため殺しにくる。サスペンス仕立ての中に、滅ばされていく者や動物たちへの目がやさしくも痛々しい。 その森の仲間の遺体の中に隠れての決死行が痛快だ。