年をとると色々とだらしなくいい加減にすませてしまう事が増えてくるのですが、一方でつまらない事に妙に拘泥してしまいます。この投稿もそのひとつです。

前の投稿の冒頭にあげた野村修先生のベンヤミンの訳文はずいぶんわかりにくい。はっきり言えば悪文です。校正のため読み返した時にも、これをエディタに移す時のタイプミスで改行を一列間違って行をダブらせたり飛ばした

のかもしれないと思ったほどです。

私は、前にも書きましたが(マリー・Aの思い出・『ハンス・アイスラーとベルトルト・ブレヒト』)、ブレヒトもベンヤミンも、それにハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーもほとんどが野村先生の訳で読みました。ワイマール期のドイツの文化に関しても先生の著作で勉強しました。ブレヒトの詩など訳文というよりほとんど先生の創作と言って良いような素敵なものがたくさんあります。それでも生意気を言わせてもらうと先生の翻訳にはこうした悪文というか分かりにくいものがたまにあります。それに死を、死んだ

という独特の言い回しを訳文でも自身の表現としてもよく使っています。何か考えや思いがあっての事でしょうが、これもやはりなじめません。

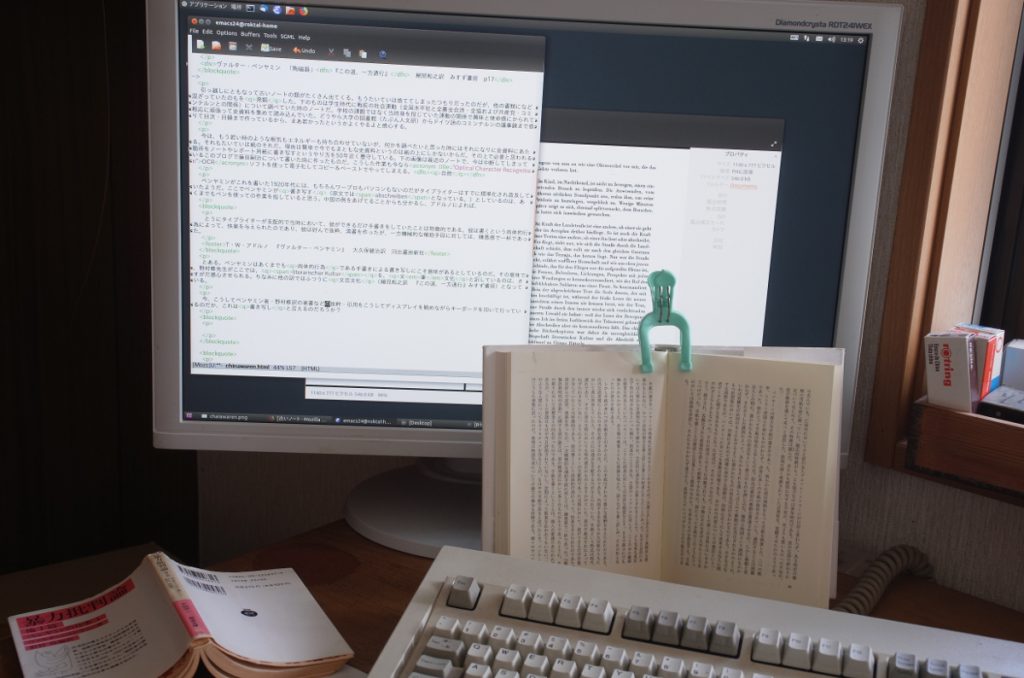

このベンヤミンのChinawarenという著作の抜粋の別の人(細見和之)の訳を投稿の末尾に置いておきます。前の投稿でもその断片に触れています。新たに原文にない改行を加えるなどの工夫もされており、こちらのほうがはるかにわかりやすいし日本語として意味が通っています。参照下さい。なお、ベンヤミンの原文は、こちらにあります。

それでも前の投稿で細見和之さんの訳ではなく、野村先生の訳を引用したのは、そこで書いたとおり文筆文化

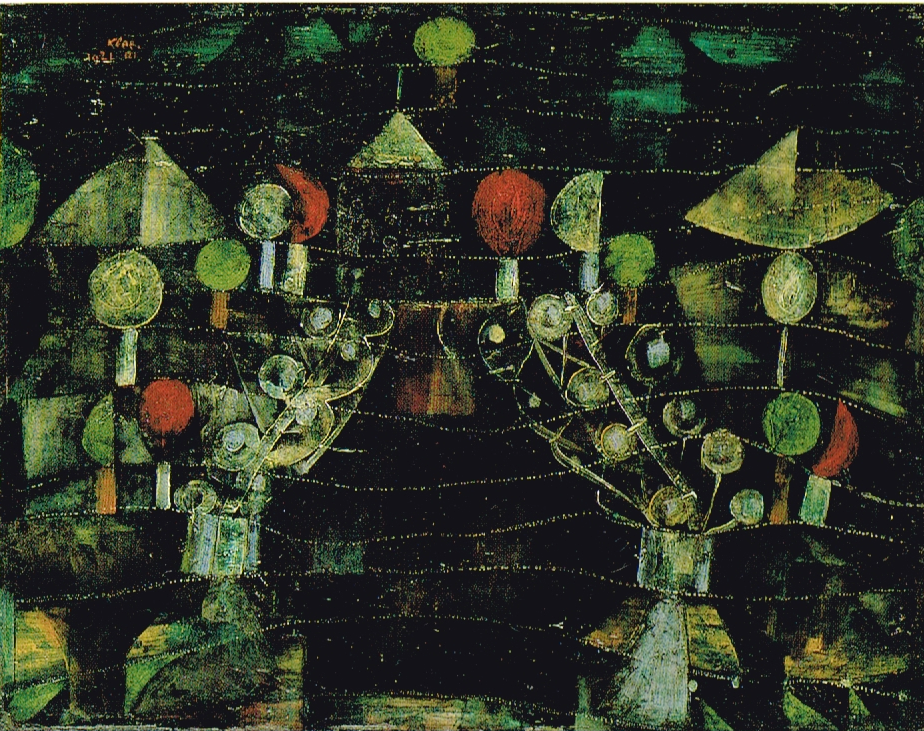

という訳が絶妙ですばらしいと思ったからです。それとこの文章の表題Chinawaren

を、野村先生は中国工芸品店

と訳しています。これも字面だけ見れば細見さんの陶磁器

でいいというかそれがまっとうで、中国工芸品店

というのはあまりに意訳過ぎるように思います。

この著作の末尾には中国(人)の筆写

云々という文章が結語のように置かれています。China

という言葉が、海外では磁器(または陶器も含めた焼き物全体)を指すという事を知っている人なら陶磁器

という表題とこの中国云々という結語を関連付けることも容易でしょう。でもどうなんでしょう。我々のように工芸とかインテリア関係の業界にいる人間以外にはよくわからないのではと思います。野村先生はそこまで考えて敢えて超意訳とも言える中国工芸品店

という表題にしたのではないでしょうか。翻訳というのは本来そこまで考えて行うべきことかなと思います。

陶磁器

前略

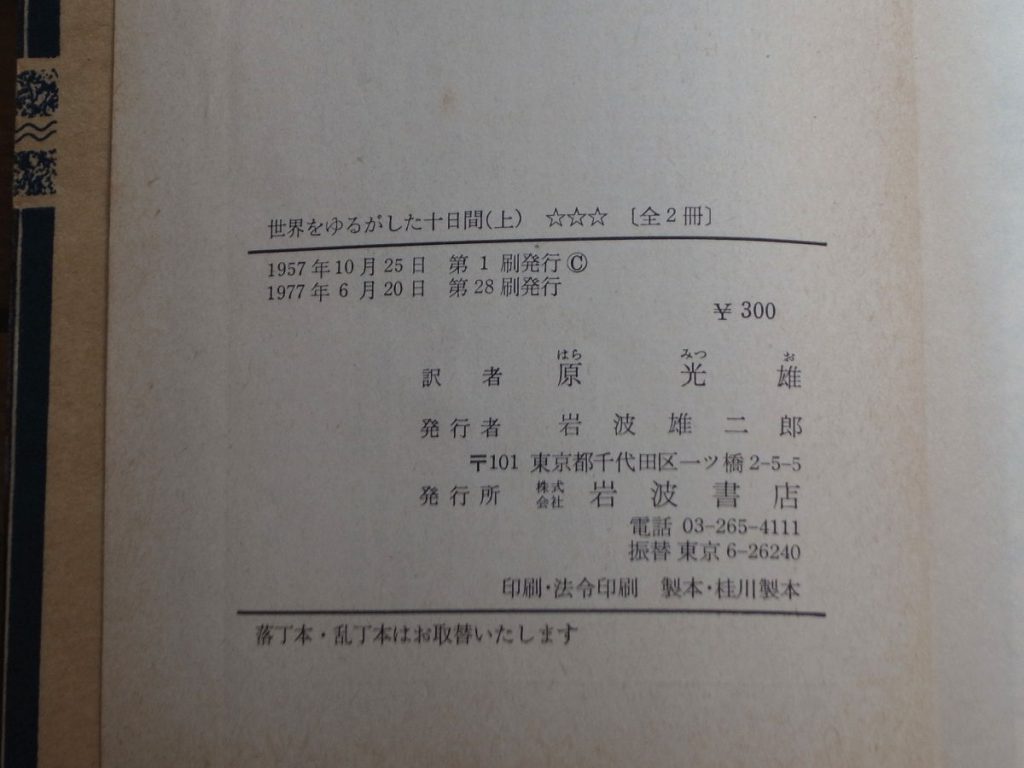

街道の放つ力は、そこを歩いてゆくのか、その上を飛行機で飛ぶのかで異なる。同様に、文章の放つ力は、それを書き写すのか、たんに読むのかで異なる。空を飛ぶ者が目にするのは、道が風景のなかをうねうねと進んでゆく姿だけであって、彼にとってその道は、周囲の地形と同じ法則にしたがって伸び拡がっている。道を歩いてゆく者だけが、その道の発揮している支配力を、身をもって知る。空を飛ぶ者にとってはたんに伸び広がった平面にすぎない一帯から、道は、曲がるたびに、遠景や見晴らし台や間伐地や眺望やらを、命令で呼び出すのである。・・・ちょうど指揮官の号令によって兵士たちが前線から呼び戻されるように。

同様に、書き写された文章のみが、それに取り組んでいる者の魂に命令を発することができるのであって、たんなる読み手はその文章の内部の新たな相貌、その文章があの道のように、どんどん密になってゆく内部の原始林をとおりながら切り拓いてゆく新たな相貌を、知ることはない。なぜなら、たんに読む者が夢想という自由な中空を漂いつつ、自らの自我の運動にしたがうのに対して、書き写すものは自我の運動を命令にしたがうようにさせるからである。したがって、中国の筆写技術は文芸文化の比類なき保証であり、写本は中国の謎を解くひとつの鍵だったのである。

ヴァルター・ベンヤミン 『この道、一方通行』 細見和之訳 みすず書房 p17