脱活乾漆というものをやっています。これはある型に糊漆を使って麻布などを貼り重ねていき、固まったところでその型を抜くという技法です。古くから仏像などもこの技法で作られています。人に聞いたり、ネットで情報集めたり、でも基本は我流になります。

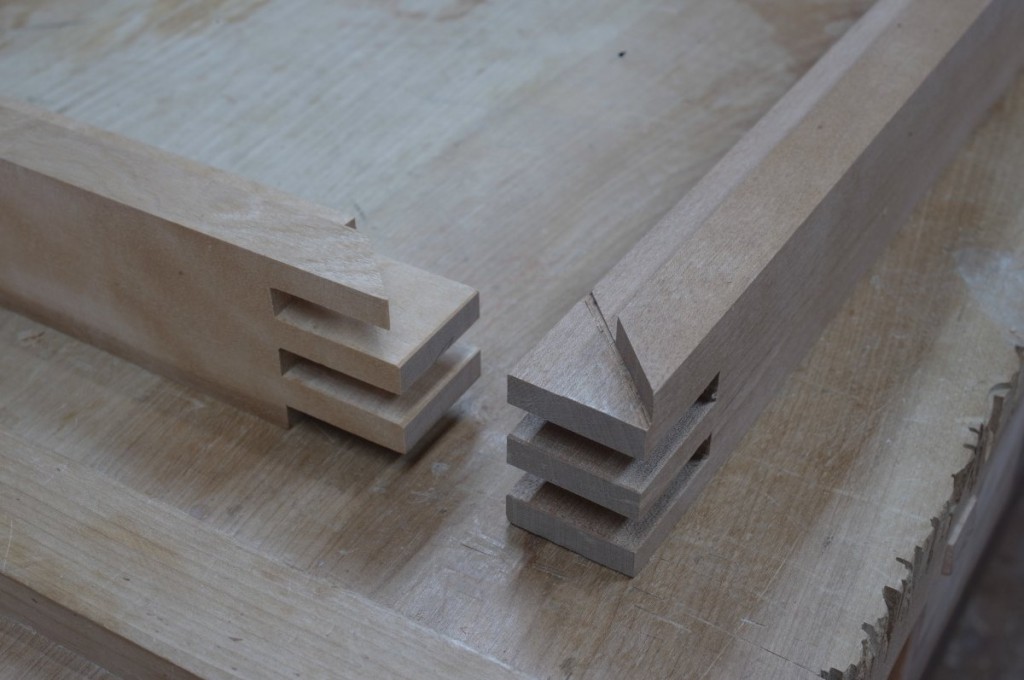

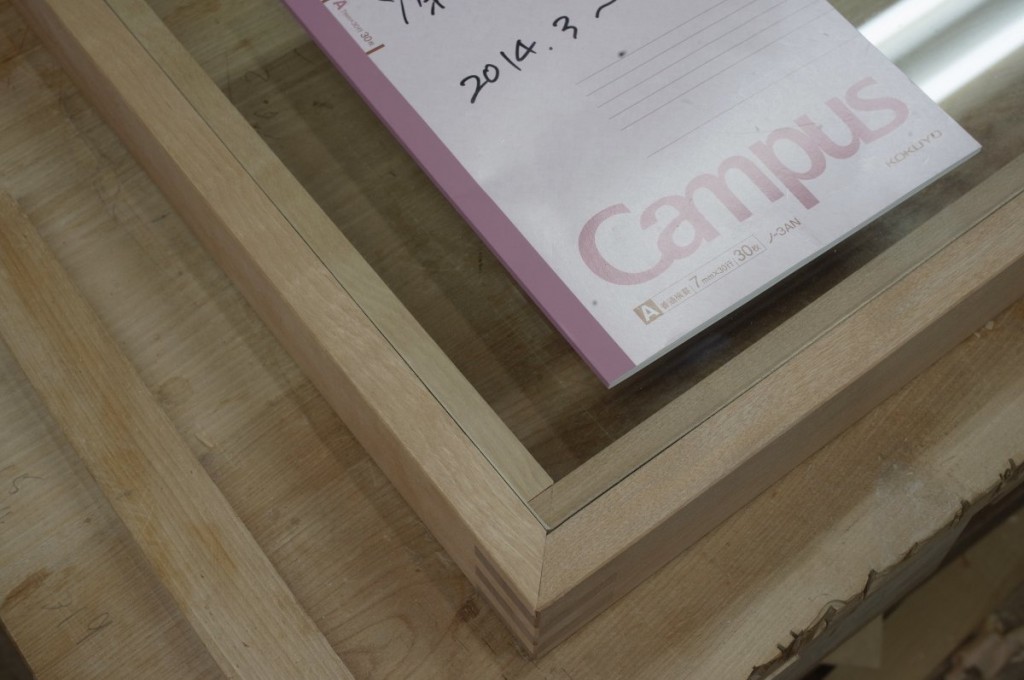

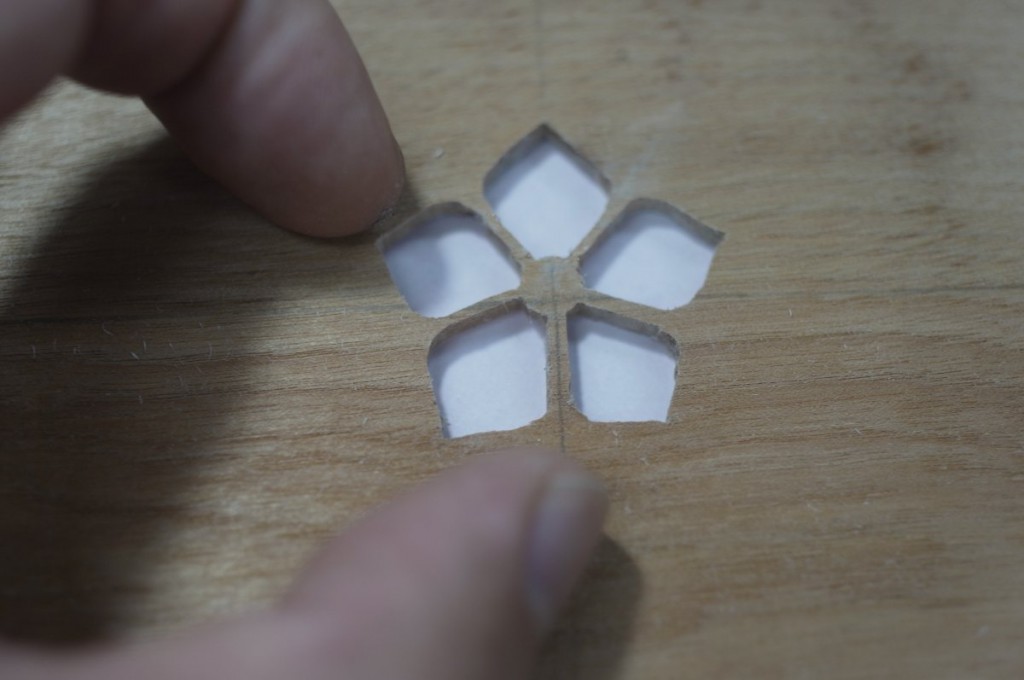

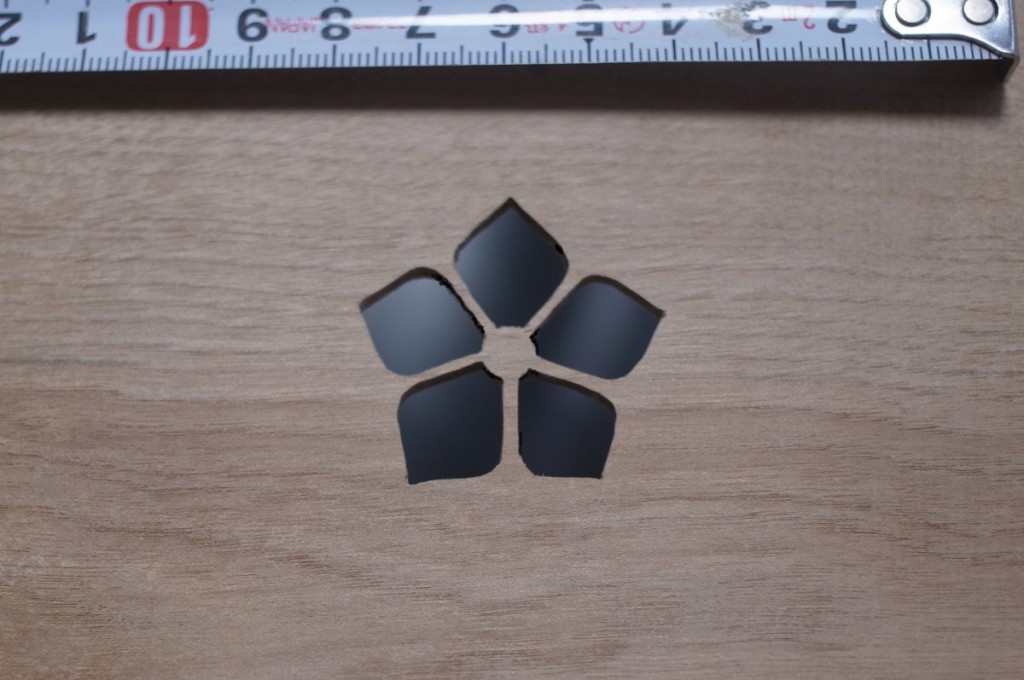

今は、普通に小さな器などは発泡スチロールなどで型を作って、固まればそれを壊して抜くというやり方が多いようです。型を作るのも抜くのも簡単で、コストも手間も省けるという意味では合理的で、鋳物の木型も今はそうして作られているようです。でも、木工屋としては、どうも納得しかねるところもあるので、木で型を作ってみました。昨年末に下請け仕事で使ったメルクシパインの集成材の端材がたくさんあるので、それを使います。材は密だし柔らかく彫りやすいのではと思ったのですが、意外に粘っこく刃物のかかりが悪くやりにくかったです。

その型に、続飯(そくい・米粉を練った糊)でまず和紙を貼ります。後で漆が固まった時に水に浸して型を抜くためですが、漆屋はじめ何人かは抜けないのじゃないかとの事でしたが、まあやってみます。

木の型に続飯で和紙を貼る

その和紙の上から、麻布に糊漆をヘラで練りこんだものを貼っていきます。シワや糊溜り、空気の層が出来ないように手で抑えつけるように型になじませ、ヘリで折り返すようにします。貼っているうちに糊漆の粘度が高くなるので特にタッカーなど打たなくても止まります。逆にこの季節、糊漆の乾燥が速く素早く行う必要があります。乾くのを待って、同様に貼り重ねていきます。下の写真は麻布3枚目を貼り終わった状態です。1日2回でもやれそうですが、あわてないことにします。

糊漆で麻布を貼り重ねる