今日は、午前の早い時間にスピーカーと厨子の商談をした後は、終日ワークショップ要員となっておりました。気がつけばお昼抜き。頂いた甘いものも、今はあまり食べられなくなったし、まるで草を喰むヤギのようにチョコレートを貪り食うことが出来る齋田さんがうらやましいです。たいした準備も出来なかったのですが、事前の追い込みと風邪気味の体調もあって、なんとかテンションを保つべく気を張っておりました。

今日は珍しく男性がワークショップに参加してくれましたが、聞けば同じ出展者の福岡さんのお友達で、既にお勤めを辞めて木工を志して、来年訓練校にはいるつもりとのこと。さすがにお上手でした。福岡さんも私も、止めておけと言いましたが、51歳で仕事を辞めて、もうすでに退路を自ら断っているとのこと。まあ、他人に言われて止めるくらいなら、本当に辞めておいた方がいいでしょう。

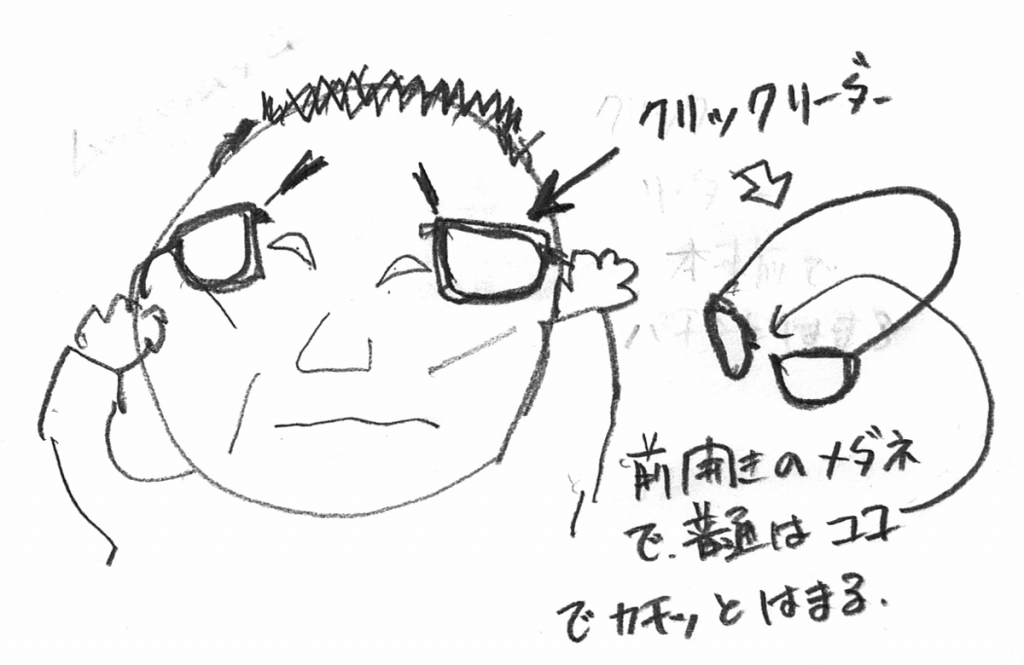

同じ出展者の間で、私の使っているクリックリーダーという老眼鏡がいたく珍しがられています。随分前から使っているつもりなので、何を今更という気がしないでもないですが、ためしに掛けてもらっています。私たちのような手を使う仕事では、これはたいへん便利なアイテムですが、あまり安くも無いので特に取り上げて薦めることもしていませんでした。同じく珍しがっていた齋田さんにも、お渡ししたのですが、人並外れて度量とともに顔の大きな齋田さんは、クリックリーダーの前のマグネットがはまらない!こんな人は初めてでした。失礼ながら父親が倒れて、母親がボケだしたこの5年くらいの間で、こんなに腹を抱えて笑ったことはなかったなあ。お連れのUさんは、壊してしまったのではないかと心配してくれましたが、たとえこれで壊されても惜しくないような光景を見せてもらいました。

展示の後は、遠方からのお客さんを紗羅餐本店にお連れする。社長自らお出迎えと店内の案内をしてもらい、私の設えた什器類も紹介され、ゆっくりと美味しい食事を頂きました。私は、外で食事を頂く場合は、自分では出来ない作れないものを頂きたいと思うので、その意味でも満足いたしました。

四日市に戻ったのは23時を過ぎる。雑種犬タローは、既にふてくされ状態で、いつもの散歩が遅れた時に仕掛けてくる武藤敬司ばりのシャイニングウィザードもやらずに、ただ右回転を繰り返す。粗相もせずに我慢していたようで、少しだけ申し訳ない気になる。いつもの川原に出て、何気なく向けた北の空の低い所に地表に落ちるように流れて消える星ひとつ。流れ星など見たのはいつ以来か?そうか願い事と世間では言うのだ、とか思うでもなく、このアホ犬が元気でいればいいなとあ考えている。自分の志の低さにあきれる。