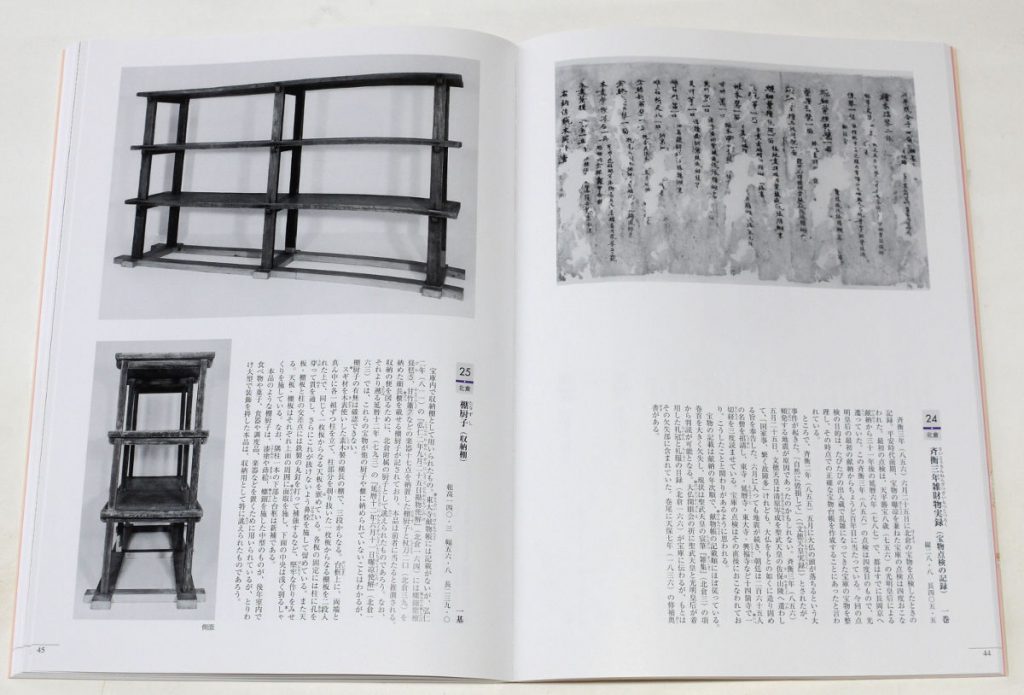

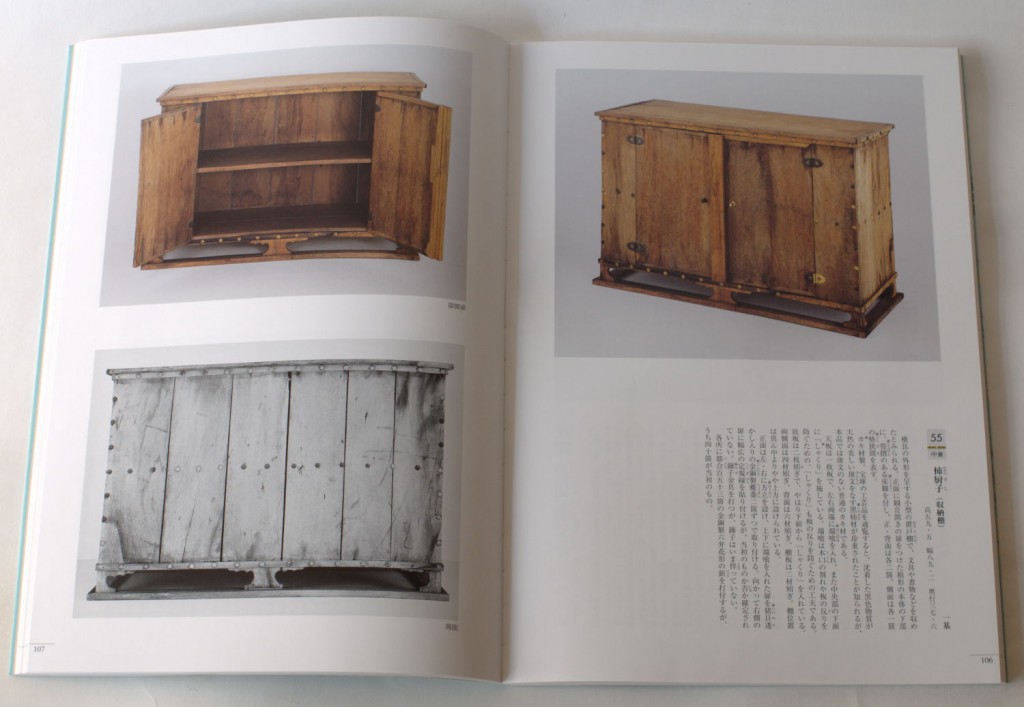

棚厨子

今年も正倉院展に行って来ました。今年の展示の目玉は、

この棚厨子は、木工を生業にしようと本格的に勉強を始めた頃に書籍などで見てしっておりました。今手持ちの本の中では『木工の伝統技法』 梅田総太郎、『木工の鑑賞基礎知識』 木内武男に写真入りで紹介されています。特に前者では和風の棚の原形

と紹介されており、実物を見たいとずっと思ってました。今回その念願かなって実物を目にすることが出来たわけです。

この棚の展示での扱いは極めて地味なものでした。事前の報道でも知る限り取り上げられることもなかったし、実際の展示でも他の宝物に比べてあまり関心を集めておらないようで、立ち止まって凝視する人もあまりおりませんでした。まあ、宝物というよりはそれらを収納するために什器という扱いなのでしょう。購入した図録の写真も、先にあげた2つの書物に収録されたものと同じものが使われておりました。つまり20年以上前に、調査のためかあるいは今回のように出展された時に撮られたものを使い回しされているのかもしれません。まあその程度の扱いをされているのは確かでしょう。

しかしながら、実用的な家具や木工品を作っているしがない木工屋としては、こうした1300年前の実用什器に大いに惹かれます。実物を目にして、また図録の解説を読んで、今まで不明な点があったその構造がわかりました。

スギ材を木表使いした素木製の横長の棚で、三段からなる。台框上に、両端と真ん中に各一組ずつ柱を立て、柱部分を刳り抜いた一枚板からなる棚板を二段入れた上で、同じく一枚板からなる天板を嵌めている。各板の固定には柱に孔を穿って貫を通し、さらにこれが抜けないよう鼻栓を施して停めている。天板・棚板と柱の交差点には鉄製の丸釘を打って補強するなど、堅牢な作りをみせる。天板・棚板はそれぞれ上面の周囲に面取りを施し、下面の中央は浅く刳るしゃくりを施している。なお、隅柱一本の下部と台框は新補である。

前掲の梅田総太郎さんによると材は桧となっていたが、実物を見ると図録にある通り杉のようです。それとこれまで見ていた写真では分からなかったのですが、棚板の上面が凹んでいます。四辺の縁の部分が残されているようにも見えますので、収納物の落下防止の為にしゃくっているのかとも見えます。それにしては平面を出さずに中央部にいくほど凹んでいます。ちょうど図録の棚板下部の説明がそのまま当てはまるような感じです。あるいは杉のような軟材を使っているので、収納物を出し入れを繰り返しているうちに削れてしまったのかなとも思いますが、よく分かりません。

図録の解説にあるように棚板の固定はきわめてシステマティックになされています。各パーツを規格化して、柱

に開ける棚板固定の貫を通す孔の位置を変えれば、棚板の数・間隔を容易に変更することができます。あるいは、この棚は収納する宝物の種類、大きなに合わせて様々な設定のものが用意されていたのかなと考えるのも楽しいものです。いわばこれは天平の時代のエレクター

のようなものでしょう。

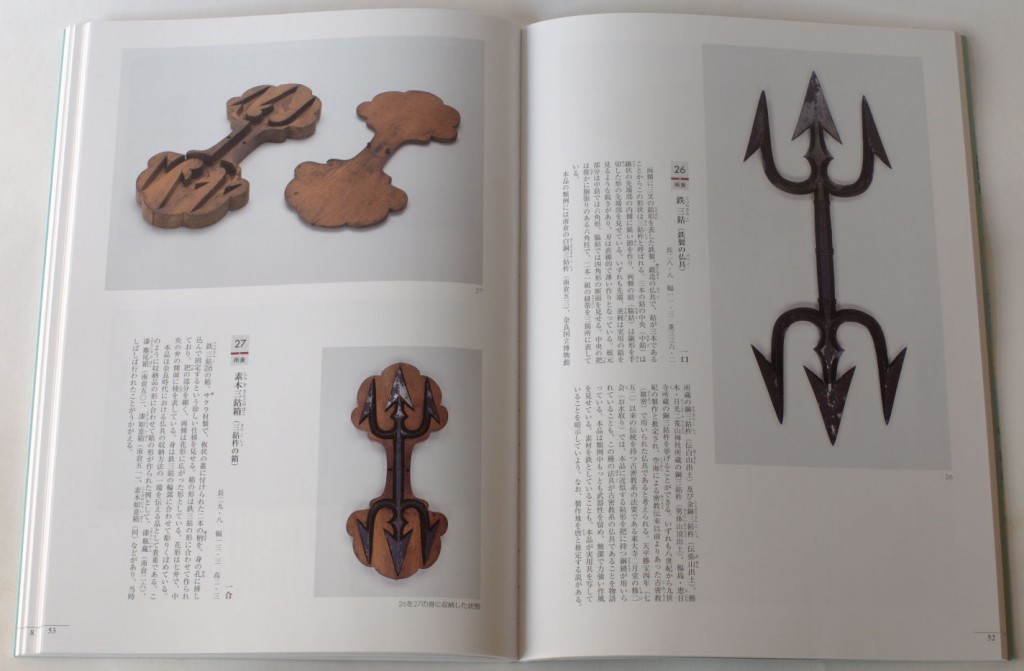

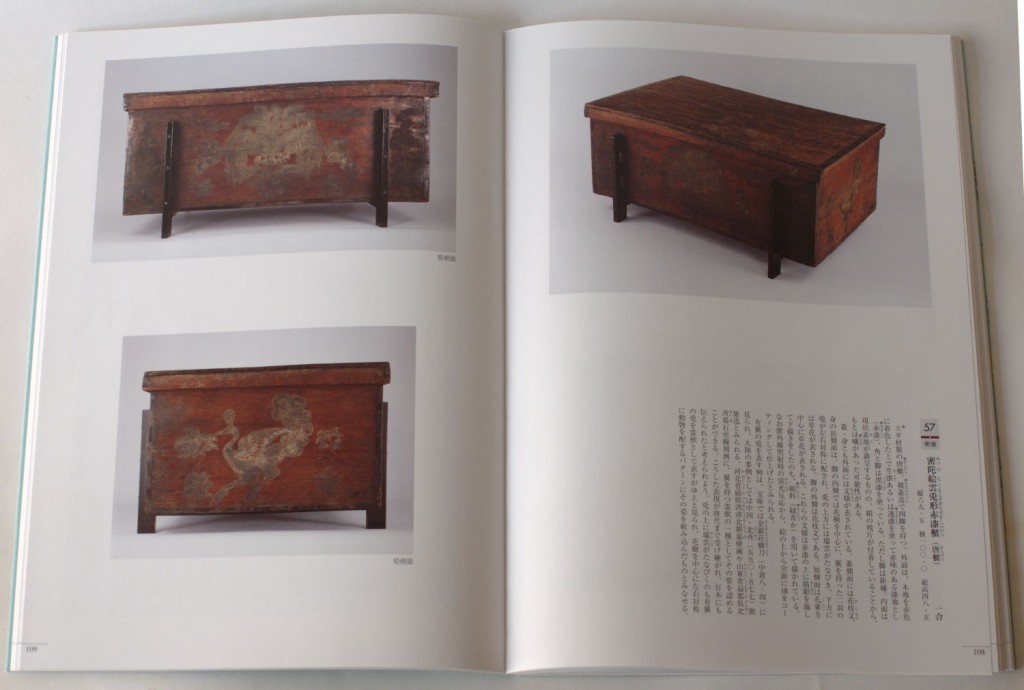

紫檀金銀絵書几

もうひとつ今回の展示で興味を惹かれたものに紫檀金銀絵書几がありました。図録の解説には巻子を広げて見るたのも書見台

とあります。また一見して華奢な構造のため、日々の実用に耐えうるものであったとは考えがたい。(中略)本品は何らかの仏教儀式に用いられた可能性が考えられるだろう。

とも書かれています。

しかし、これを一見した時、とても瀟洒な作りながら実用的で素敵だなあと思いました。正倉院の宝物には