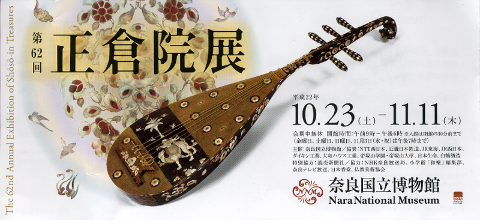

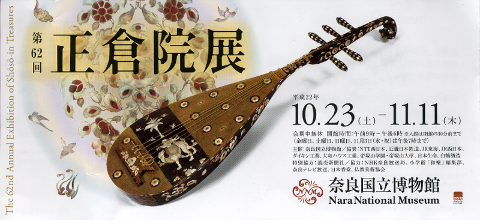

今年も正倉院展に行ってきました。今年の出展の目玉はなんと言っても螺鈿紫檀五絃琵琶

で、チケットや目録の表紙にも使われています。

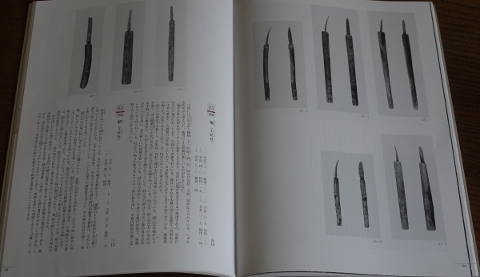

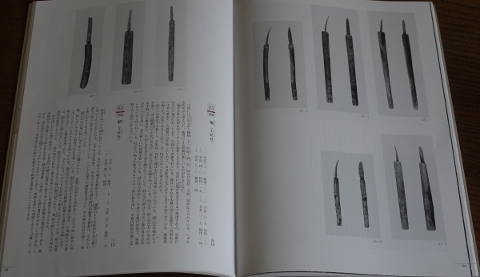

しかし、今回の展示で個人的に興味深かったのはいくつかの道具です。それもよくあるような儀式のための様式化され装飾されたものではなく、実際に使われた物のようです。展示や目録の解説には以下のようにあります。

宝庫には工匠具が六種類二十一点、及び部材二点が伝えられている。いずれも実用品と考えられ、使用による摩滅が著しいものが少なくない。

実際に展示されていたのは、鉇

が5点、錯

が3点、刀子

が2点、鑽

が1点。以上が木工具と思われる物。いずれも鉄(鋼?)の刃に木製の柄がすげられている。

他に、打鑽

が6点、 多賀禰

が、4点。これらはいずれも鏨であり、現在も彫金や皮革の彫刻や装飾に用いられているものと同様の使われ方をしたらしい。なかには頭部がまくれ返ったものもあり、実際に叩いて使われたのがわかる。 角製工具

というものもあって、これは布や革の墨付けに使われたのではと解説されていた。これも和裁のヘラのようなものではないかと思った。そういえば母親が使っていたヘラも水牛の角か象牙製だったように思う。 斧柄

というものもあったが、どういう使われ方をしたのか詳細は不明とのこと。

これらの道具は、いずれも現在の同種のものと比べて質素というか粗末なものだ。鉇とされているのも、大きさから言って生反りのようなものだし、据えられた柄も無造作に削られている。仕込んだ部分から割れが入って、そこを針金のような物を巻いて補強してあるものもある。工匠に失礼だが、親方!やってますなあ

という感じでほほ笑ましい。御物の性質や他の収蔵品の質から考えても、特に粗末な道具を集めたとは考えにくい。逆に実際に使われたものの中からむしろ最良のものが献納されたと考えるのが自然だ。

さて、そこから展示されている工芸品の御物のすばらしく精緻で繊細な完成度とこうした工具類の粗末さとの落差に愕然とせざるをえない。たとえば、今回展示されている蘇芳地彩絵箱

や、黒柿蘇芳染金絵長花形机

のようなものを、やはり展示されているこのような粗末な道具で作ったとは私などにはにわかには信じがたいほどだ。当然、残された物とは別に一品一品に合わせた様々な道具や治具を作り、色々な工夫や技を駆使して作っていったのだろうが、その過程も私の想像の域をはるかに超えたものだろうと思う。

さて、振り返って今我々が使っている道具を見ると、一見簡素ではあるがなんと精緻で合理的でよく出来た物かと思います。機会をあらためて書きたいと思いますが、鋸などは良い姿勢で力を抜いて鋸刃の重みだけでゆっくり挽いていくと、自然にまっすぐ垂直に切れていきます。良くできた鑿をちゃんと研いであれば上から叩けば、自然とまっすぐ孔を穿っていきます。そうして墨に沿って少しずつ歩かせていけば、下手な角鑿よりもきれいな穴が開けられます。こうしたすぐれた日本の木工具というのは、今から30年か40年ほど前にもう完成されてしまったように思います。しかし今でもちゃんとした道具屋に行けば良い道具が相応の値段で手に入ります。そうした道具を使いながらまともな仕事が出来ないのは、その使い手たる自分が箸にも棒にもかからないヘタレに過ぎないからです。それをさておいて、道具の些細な薀蓄の世界に逃げたり、すぐにやたら高価で便利そうな電動工具や木工機械を欲しがったりするのは、やはりどこかおかしい。

この10余年、毎年どんなに忙しくてもこれだけは欠かさず出向いて見るようにしています。昨年もあらためて調べると父親の亡くなる三日前の10月30日に行っています。その父親が寝たきりの状態で病院からの退去を迫られていて、その対応で私自身もかなり強いストレスのかかっていた時期でした。その後のドタバタもあってすっかり忘れていたのですが、その後に寄った興福寺北円堂の特別公開のデジカメ画像がパソコンに残っていて、そのデータ(Exif)により思い出しました。

欠かさず拝観するのは、もちろんこうした御物・宝物を見て何かの参考にするとかパクるといった目的ではありません。もうまったく世界が違います。むしろ今回、天平の工匠の道具を見てあらためて感じたのですが、自分の下手さ加減や自分の作った物のつまらなさを自覚するよい機会になっています。別に自虐趣味はありませんからもう少し言うと、それでも何か物を自分で作って生きたいと思う自分がいて、そして使って喜んでくれてお金をだしてくれる人がいる。それはもうなんと幸せなことなんだろうと自分のよって立つ場所がハッキリするような気がするのだと思います。

私の知る範囲でも木工を始め金工や陶芸など工芸やクラフトと呼ばれる世界に携わる人はたくさんいます。しかし毎年とは言いませんが木工家

とか自称したり言われたりしている人で、この正倉院展に行く、行ったと言う人を知りません。まあ皆さん忙しいからでしょうがもったいないことだと思います。同業他社(者)の展示会に行くくらいならこちらも一度は行ってみると良いと思います。そもそもパクリの対象にならないし、この天平の工匠の仕事を見てしまうと自分の事を匠

と称したり、自分の作ったものを作品と呼んだりするような恥ずかしいことが出来なくなるかもしれません。でも若い人たちは、つまらないことに拘泥する必要はありません。もう今年は会期もおしまいになってしまいますが、来年でも良いので是非行ってみることをお奨めします。