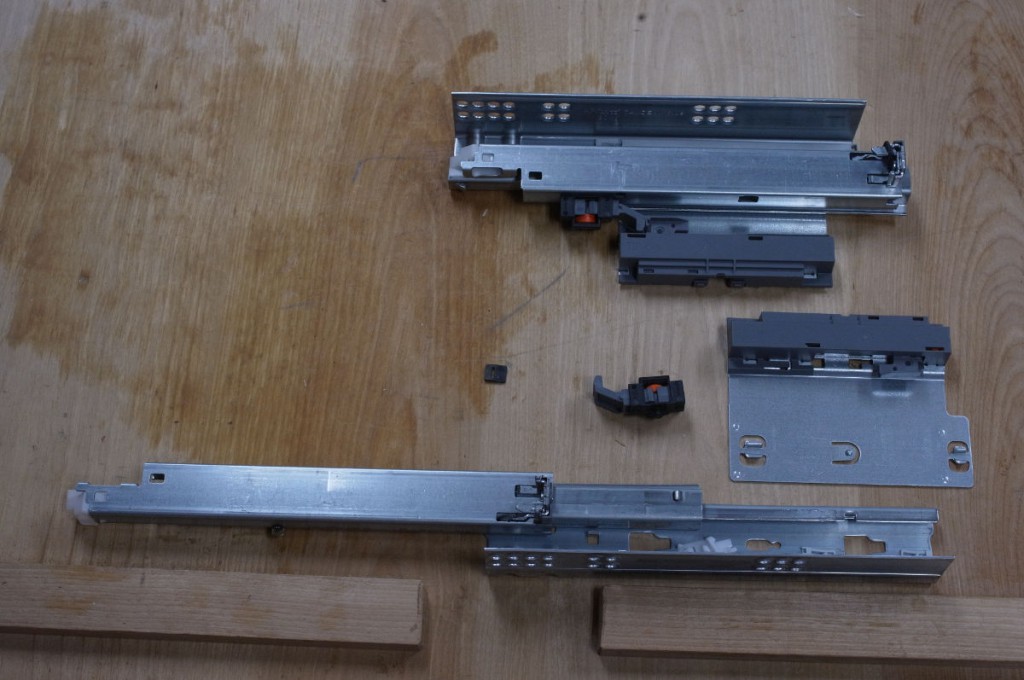

次の仕事で使う金物(引き出し用のスライドレール)です。オーストリアのブルム(BLUM)社製です。Made in Austoria 1308 3P-160

と印字されているので、よくあるオーストリア・ブランドの中国製ということでもなさそうです。奥行き・300ミリ用で、2セット(引き出し2つ分)で送料など別・税込み1万円をわずかに超える値段です。

ブルム社の引き出し用レール

私は、この手の引き出し用のスライドレールとか、扉用のスライド丁番とかいった金物は、原則として使いません。理由は、まず美しくないじゃないですか。それにこの手の便利金物は、それを使うとたいていは、まずそこから陳腐化していきます。もしせっかく無垢の木を使った家具ならもったいない。それに作り手の立場からすると、それを平気で使う美意識の欠如を別にしても、大事な何かを失うことになると思います。ビスケットいも着けと同じで、一旦この手の便利金物を使ってしまうと、面倒で相応の熟練が必要な平丁番とか引き出しの削り合わせとか、手のかかる仕事は出来なくなってしまうようです。便利さとか新しさは、別に使い手の便のためではなく、往々にして作る方の手抜きと規格化のためのものです。

底付け・全開、下のように組んでひk出しの底につける

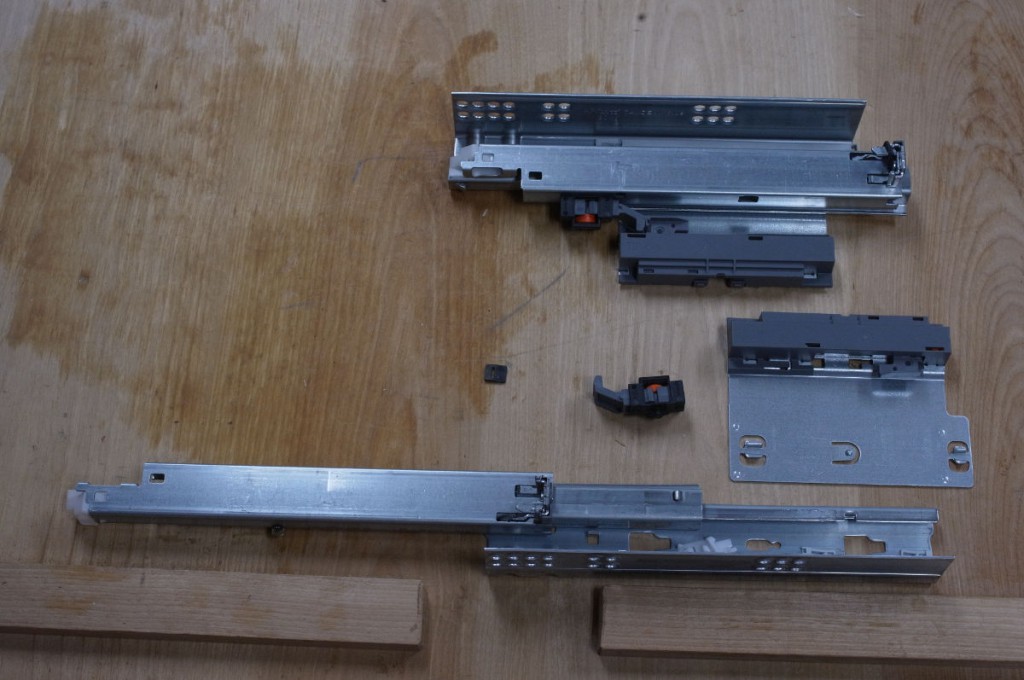

それでも、このブルム社の金物だけは多少値がはりますが使ってきました。それは、全開・底付けが出来るものが他になかったからです。具体的に示すと下の画像のようなものです。引き出しは全開ですが、不細工なレールが引き出しの側板にありません。それに抽斗の開閉時のショック吸収と引き出しの前板を押すことで開く機能がオプションで選べます。両手のふさがりがちな台所とか、多少なりと重量のかさむ物を全開で見るような用途では、今のところ、他に代わるものはないと思います。それに、もうひとつ言い訳めいた事を言うと、下の画像のようなレールの使い方だと、レールを外してもわずかな補修で通常の引き出しに戻すことが出来ます。

全開式だが、レールが見えない