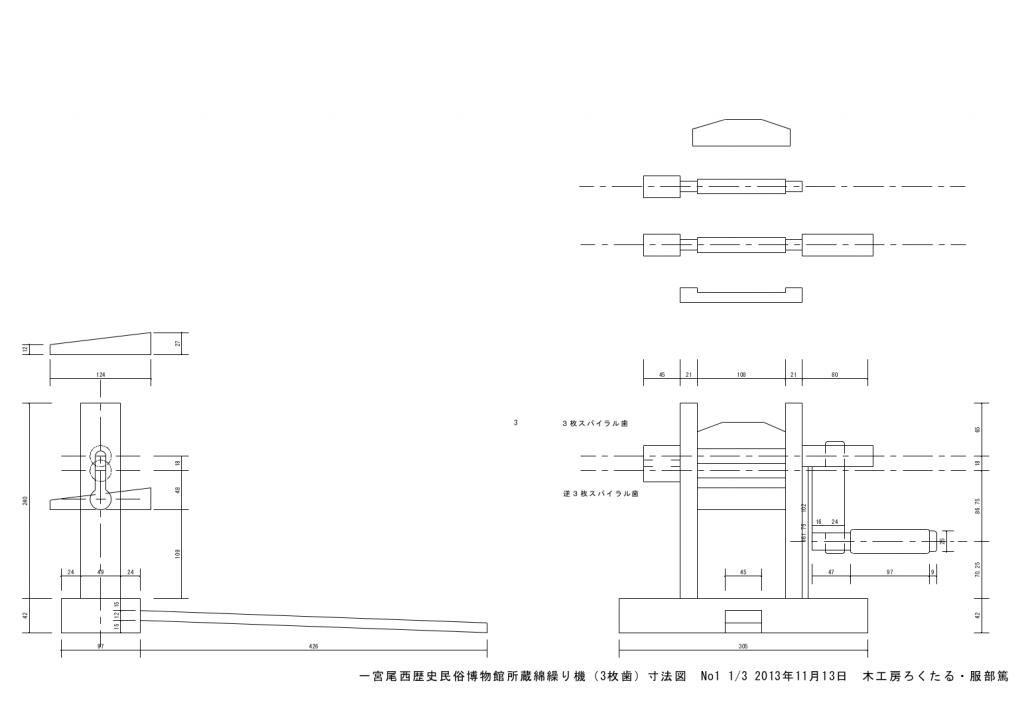

11月6日、一宮尾西歴史民俗資料館で採寸した綿繰り機のデータをホームページの方に掲載しました。

「木工」カテゴリーアーカイブ

洞窟

またキックバックだ。コノヤロウ!

またメルクシパインの集成材の挽き割りで、キックバックを起こす。前回と同じ所を打つ。今度は材料が大きかったためか3秒ほど息が出来なかった。歩行に支障が出る程度に痛みも残る。さすがに2度目となると、言い訳できないし、痛いのは自分なのに言い訳を探してどうする。500幅の板なので、逃げ場がない。まだ、延々と挽き割りの作業があるので、これからは横切り盤でする。

どう考えても、4日までの納期に間に合わないので、明日からまたにの若森くんの応援に来てもらうことにした。彼は、私の多少なりと大きな現場や、ややこしい仕事の時はいつも手伝ってもらっている。付き合いが長いので、こちらの顔を見るだけで、どれくらいのペースでどこまでやらそうとしているのかを判断してくれるので、細かい指図が必要ないのもありがたい。

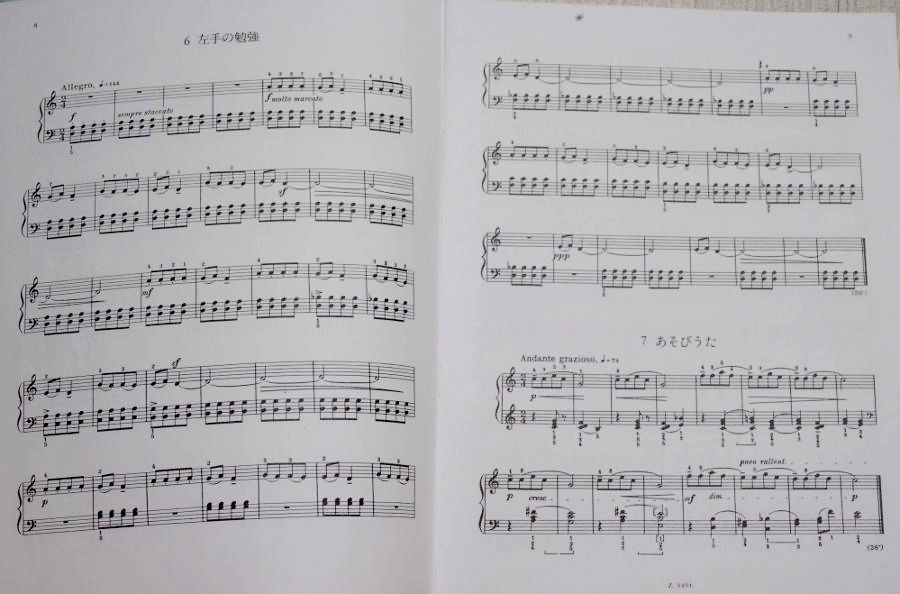

単純なものは良い。五感にも神経にも優しい。ベラ・バルトークがハンガリーの民謡を採譜してピアノ曲集にまとめたもの。

集成材を挽き割っていたらキックバックしやがった

引き受けた納期モノの下請け仕事。幼稚園か保育園の脱走(?)防止用の柵らしい。持ってきた材料というのがメルクシパインの集成材。集成材というのは、板として使うものだと思っていたが、なるほどこれをフィニッシィング・ソーとかで挽き割れば、木作り不要で部材取り出来る訳か・・・聞けばメーカーでは当たり前のことのようだ。

しかしだ、この手の集成材というのは、微妙に平面が出ていないぞ。それに木端も、サンダーで無理から仕上げてごまかすためか直線も矩手も出ていない場合が多々ある。しかし、納期的に挽き割った部材を木作りし直すのは無理だし、仕上がり寸法=材料厚みなのでどうしようもない。それなりに仕事をするしかない。と思って、細かい桟の材を昇降盤で割っていたら、詰まってキックバックを起こして左の太ももに当たる。まあ、軽い材なので大怪我にはならなかったが、かなり痛い。厚み方向は、手の出しようもないが、せめて木端は手押しをかけ直さなくては危ない。

しかし、メーカー製の別注什器というのは、この程度のものなのだとあらためて思った。

綿繰り機 尾西歴史民俗資料館を訪ねました

木の仕事展で、あるお客さんから綿繰機について問い合わせがあった。レプリカを作るか欠損している部品だけでも作れないかとのこと。スパイラルになっているローラー云々と言われるが、実物を見たことがないので、今ひとつ理解できない。”木のもの”楽器屋の南部さんから、お義父さんを介して詳しい人を紹介してもらい、なおかつ現物を見せてくれることになった。採寸、写真撮影も可とのことで、たいへんありがたい。

今日、お邪魔したのは一宮市尾西歴史民俗資料館。そこの学芸員の久保さんという方を紹介してもらっていました。着いて、久保さんに館内の一室に案内される。部屋の机に13台の綿繰り機が整然と並べられています。久保さんに普段、ここでこの機械を使って、ワークショップか何かされているのですか?

と尋ねると、とんでもない、いずれも資料館の貴重な収蔵品で、今日私のために収蔵庫より持ちだして並べて下さっていたとのこと。見ず知らずの馬の骨のために本当にありがたい事だと恐縮しました。

予習を怠ったために、忙しい久保さんを引き止めて、トンチンカンな質問を繰り返して、ようやくその使用方法や構造について理解する。13台のうち、典型的な形状で、もとの機能も保持しているであろう状態の良いものを2台選んでもらって、詳細な採寸と写真撮影をやらせてもらう。それは後日、ホームページの方にCAD図面におこして掲載したいと思います。ちなみに、最初資料館の人として紹介をされた時は、こんな骨董民具に詳しい人なら、地元の学校の校長か教頭先生を退職されたか郷土史家の嘱託のおじさんだろうと勝手に思っていました(実際に最近、そういう人に会ったばかりでした。大きな川に沿った宿場町の資料館というのも同じ!)。電話でアポを取った時、女性であったので意外でしたし、お会いしてみると知的でキリッとされていて、こちらのアホな質問にもいやな顔もせず、親切に的確に答えて頂く素敵な人でした。博物館の女性学芸員というのをポイント高く絵にすると、こういう人になるのかなと思います。

この綿繰り機は、たくさんの使い込まれた物を実際に目にして、たいへん気に入りました。素朴な形状で、材料も一見粗末なものを使っているように見えて、強い負荷のかかるローラーを支える2本の縦桟には上質の目のつんだヒノキを使い、台には通しほぞで固定してあります。無駄のない勘所を押さえたと言える作りに感心しました。

この手回しの綿繰り機は、現在も京都で作られているようで、そのメーカーのホームページを久保さんにプリントアウトしてもらいました。戻ってから、そのメーカー・稲垣機料株式会社について調べてみる。地図を見ると、一昨日、京都での打ち合わせの後、ぶらついて、その真ん前を通っていた!まあ、間が悪いというか、ちゃんと事前に予習をしておけばと悔やまれます。別の記事として詳しくは書きたいと思いますが、レプリカを作ろうと思うと、このローラーを連動させるスパイラルのネジがポイントになります。新規の制作で、どのようなものとされているのか、またNCのフライス盤があれば、可能だと思うがそれにしても特殊なバイトが必要で、パーツとして入手可能かなど尋ねてみたかったと思います。

綿繰り機の採寸データをホームページに公開しました。

綿繰り機の採寸データ

トチの古材 その2 トチノキについて

トチノキについては、前にも書きました。

そこでは、冒頭こう書いていました。

トチの樹というのも私の大好きな樹です。ただこれも、木工の材料としてではなく、生きた樹として好きなのです。

今、読み返すと直截な青臭い表現で恥ずかしくなりますが、この仕事をはじめてまだ間もない頃だったと思うので、そのままにしておきます。実際にそうした思いもあって、これまでトチとブナは木工材料として使って来なかったし、買いませんでした。いや、厳密にいうと5年ほど前に,ある新築の高級マンションの最上階の部屋の造り付けのテレビ台を造りました。その時、トチの杢の入った薄板を岐阜の櫻井銘木さんで、6寸か7寸ほどの丈物(3m)の角材をマルス松井銘木さんで買い求めました。色々事情があってのことでしたが、それだけです。展示会で出展した置床も、いま弄んでいる板も、ストックしている板も、いずれも建築廃材や捨てられていた家具などの解体材です。その他には、廃業する材木屋から引き取った床板が何枚かあります。

前に書いた記事(トチ)は、日付を見るともう10年以上も前になります。それに加える形で、トチノキについて知っていること・見聞きしたことを書きます。

何年か前に、奈良県川上村にお邪魔しました。その時案内してくださった村役場の人に聞いた話です。村の中の山林の売買というのは昔から普通に行われてきた。特に登記しない限りその山の立木(法律用語ではりゅうぼく

と読んだりします)も、不動産に付属するものとして所有権が移る。ところが、村内ではトチノキだけは、元の所有者の権利が残り新しい山の所有者も勝手に伐採したりできない。それは転売され所有者が何度代わっても同じで、そのことを明記するため、幹に元からの所有権者の名前や屋号が墨書されたり彫り込まれていたり、あるいは立て札がかけられたりしていた。云々。

こうしたことは慣習法として、広く認められてきたということを昔何かで読んだか習った覚えがあります。川上村の場合、それがおもにトチノキに対して適用されてきたという事なのでしょう。なぜトチノキなのかは、その村役場の人もわからないとおっしゃってました。でも、それは田畑など農耕地の狭小な山間部の村にとって、秋のトチの実が貴重な澱粉源になっていたからではないかと想像します。でないとお椀や鉢などの挽物の材とされるくらいで、建材としてはほとんど価値のなかったトチノキが特に村での明認札

の対象となるとは考えにくいのです。まあ、これはあくまでも部外者の素人の想像の域を出ません。

今は、土産物のようになってしまいましたが、少し前まではトチの実は山の人たちの貴重な澱粉源であり救荒食であったのは確かなようです。でも、それは人間にとってだけでなく、冬を迎える動物にとってもそうだったようです。地域によって気候によっても時期は違いますが、例えば関西の北部であれば10月の始め頃、トチの実は一斉に落果します。たしかまだ学生の時だったと思いますが、友人と二人で演習林の滋賀県側の麓の滋賀県朽木村(現高島市)で農業を営む人の所へ遊びに行った事があります。ちょうどトチの落果の時期にあたり、3人で背負子を背負って山に入りました。もちろん、演習林へはその貸借元である美山町や朽木村の住人に対しては山菜など採取の入会権は認められていました。山に入りトチの群落の下で実を拾ったり、歩いたりしているとき風が吹いて梢の擦れる音がすると、そこかしこにトチの実が落ちてきます。そうですね、外皮も含めると野球の球ほどはあるトチの実が、高い枝から落ちてくると怖いものです。実際に直撃をくらうと、痛いだけでなく下手をすると怪我をするのではないかと思いました。ヘルメットが欲しいと真剣に思ったものです。この時は、村の小学校で運動会が行われていた記憶があるので、旧体育の日・10月10日であったと思います。

でも、その時を逃して、例えば一日遅れると夜のうちに、あらかたクマや鹿や猪に食われてなくなってしまうとのことでした。ですから、たとえば少し遅れて紅葉の時季に山に入って、大きなトチの下や群落を歩いても実を見つけることはありません。川の岩場の陰とか、ウロの隙間で、どうかすると見つける事ができます。そうして持ち帰ったわずかな実も、別に面倒なアク抜きまでして食する気もなく展示会のディスプレイ用に置いていたりします。すると、たいていお客さんに面白がって持って行かれたりします。見た目は、本当にお菓子の栗まんじゅうのようで可愛いものです。

トチの古材 その1 削り出してみた

木の仕事展IN東海2013にトチの厨子を作って出展するつもりでいました。そのため手持ちのトチの端材や、古材を引っ張り出して、それに合わせて木取りや寸法を考えて頭を悩ませていました。結局、色々あって間に合わなかったのですが、その過程で一枚のトチの板を発掘しました。長さ・900ミリx幅・450ミリx厚み・27ミリほどの板で、両木口には本ざねと3本の釘で端ばめが打ち付けられていました。きれいな中杢の板ですが、それ以外とくに目立った特徴もなく素直そうな板で大きさも手頃なので、なにか自分用のものをいつか作れればと考えて保管してありました。

この板は、実はまだ京都に住んでいた頃、大型ゴミとして捨てられていたのを拾ってきたものです。それから、おそらく30年近く、その間には京都で2回、大阪で3回引越しをして、結局いま四日市にいます。ずっとどこか陽の当たらないところに置いて、でも捨てることも出来ずに持ち続けてきたことになります。

さて、木味を確かめるために、端ばめを外して灰色にくすんだ木表に鉋をかけて見ました。木端に近いところから綺麗な細かい縮杢が出てきます。これは、と思って一通りめくってみると中央の板目の部分を除いて、ほぼ全面に細かい縮杢が出ています。目立った傷もありません。板目部分が、いわゆるタケノコで、残念ながら両木口からそれぞれタケノコが出て中央部分でくびれながら合わさる出会いではありません。あと板目・タケノコの根本あたる部分に微小な葉節がありますが、これは例えば拭漆で仕上げればまったく問題ありません。総じて、私がこれまで扱った板の中で一番上品で、味の良い板のひとつだと思います。もちろん、これまでも様々な杢と呼ばれる板を使ってきましたが、私はそもそも板目のグネグネした板が好きではありません。加えて、目玉おやじが集会をしているような、大阪のオバちゃん定番のヒョウ柄のような、または雷様の腰巻のような縞々模様は、よほど上手に使わないと下品な成金趣味に堕するように思います。

トチにしては全体に赤い。トチの場合は偽心材と呼ばれる赤身が嫌われ、辺材の白い部分のみからなる板が好まれます。それにトチというのは心材(赤身)の部分の少ない樹種だと認識しています。また山のトチノキを見ても、丸太や板にされた物を見ても、トチは比較的ウロの入りやすい、通直な材の取れにくい樹のように思います。他にも入皮や腐れ、アオという変色などの傷が多い材です。まさか赤身だけでこんな素直な材がとれるのでしょうか?あるいは全く別の樹種かもしれません。もし、どなたかこの記事をご覧のかたで、見識をお持ちなら教えてくださると嬉しいです。しかし、板にされてからも少なくとも30年、枯れた材は実に気持ちよく鉋にかかりますが、その感触はトチそのものです。

これは、とりあえず慎重にまず木作りをし直さなくてはと考え、木表の反りとねじれを取りました。その上でプレーナーで厚みだし。途中応力が変わって再び反り・ネジレが出ます。それを木表から鉋で直すこと3度、一旦それなりにきちんとした平面と厚みの揃った板になりました。結果は、仕上がりで厚み22ミリ。5ミリ分がムラ(ねじれ)取りと厚み出しで消えたことになります。それと元からあって蟻桟用の溝が4ミリから5ミリほど残りました。この板を使って、文机か座卓を作りことは決めているのですが、どういう形とするか?二つの案で悩んでいますが、養生を施して暫く頭を冷やしてよく考えることにしました。

続きます

木の仕事展IN東海2013

久しぶりのグループ展への参加でした。

今回は、新作として自分で勝手にスケルトンシリーズと名付けているデスクとスツールを出展しました。

詳しくは、こちらに記事があります。

↓

ブログデスク スケルトンシリーズ

あと、旧作になりますが古材を使った仕事も見てもらいました。

詳しくはこちらです。

↓

縁の木