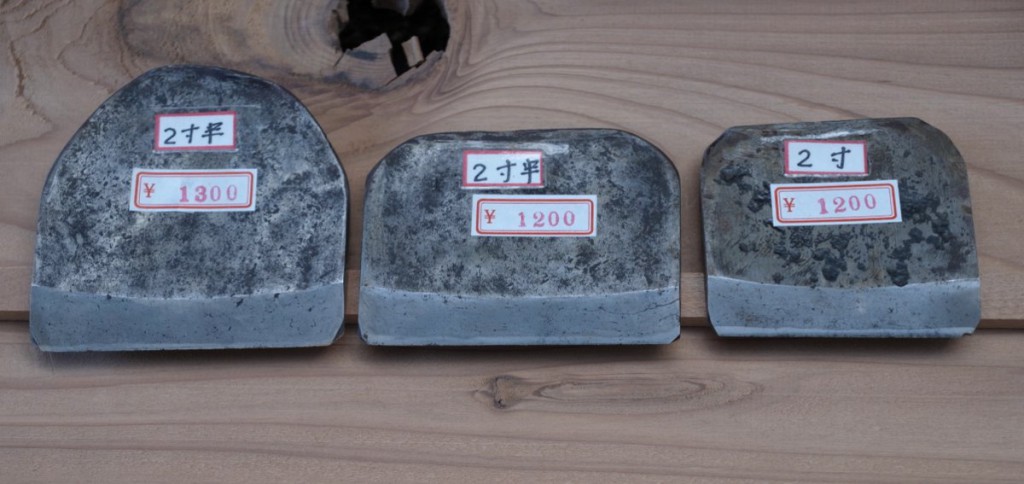

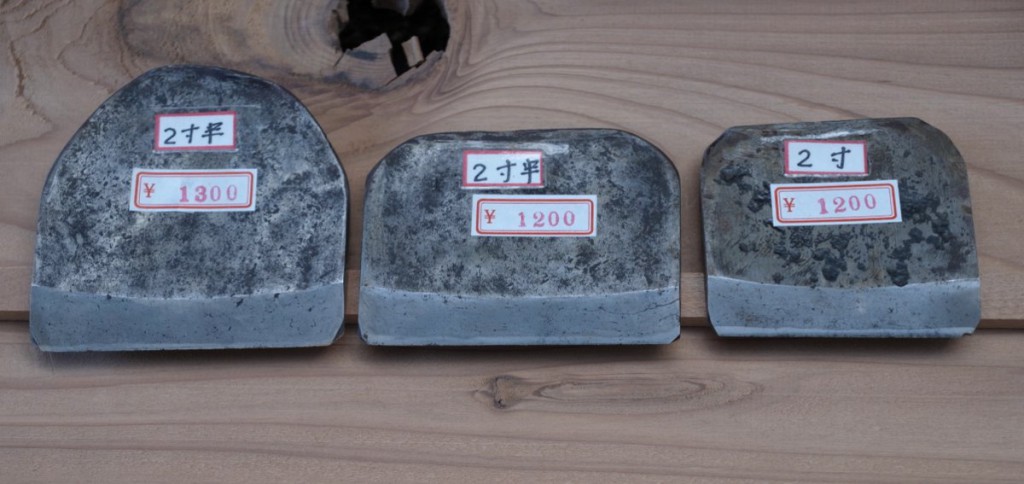

弘法さんに出展している砥石屋。砥石の売買もおかしな事になっていますが、ここはそこそこ良心的価格設定。

鉋身3枚

大宮通り沿いの入り口から入ってすぐの謂わば一等地に今年も出展していた砥石屋で買いました。もう道具は買わないと決めているのですが、冷やかしのつもりで覗いたこの砥石屋で目に入ってしまいました。鰹節削りを頼まれている事もあって、こうしたチビた薄い、出来たら頭の四角い鉋があればと思ってはいました。それにこうした屋外で見るとありがちなのですが、これらはせいぜいがいわゆる寸四くらいの小鉋だと思っていました。値段以外に書いてあるものは、こうした露店でのつねで無視。

終い弘法で買った鉋身3枚。いずれも地金が柔らかく鋼が薄く使いやすそうだ。しかもちゃんと使われている

一目、地金は柔らかそうで細身な作りの私の好きな形だし、それなりにちゃんと使われ研ぎ減ったもの、つまりは良く切れて使いやすいものだったという事だ。それにヤクザなテキ屋の手によってグラインダーなどかけられていないのも良い。古い炭素鋼の場合顕著だと思いますが、その時点で刃物としては終わってしまいます。肝心の裏にも錆が出ていますが、「クサレ」といわれる鋼を貫通しているような錆傷はないようです。と言う事で、3枚を選んで合わせて3,000円で購入。あ、関西では常識ですが、こういう所で言い値で買うのはアホですから注意して下さい。

実際に持ってかえって見ると、店頭での印象より大きい。札に2寸半

とあるのは鉋幅の実寸法で、鉋の呼称としては二寸

となる(この辺りのことは鋸身の呼称と同じでややこしいのだが、ここでは触れません)。同じく2寸

のシールのものは、実際には寸六

のそれになる。

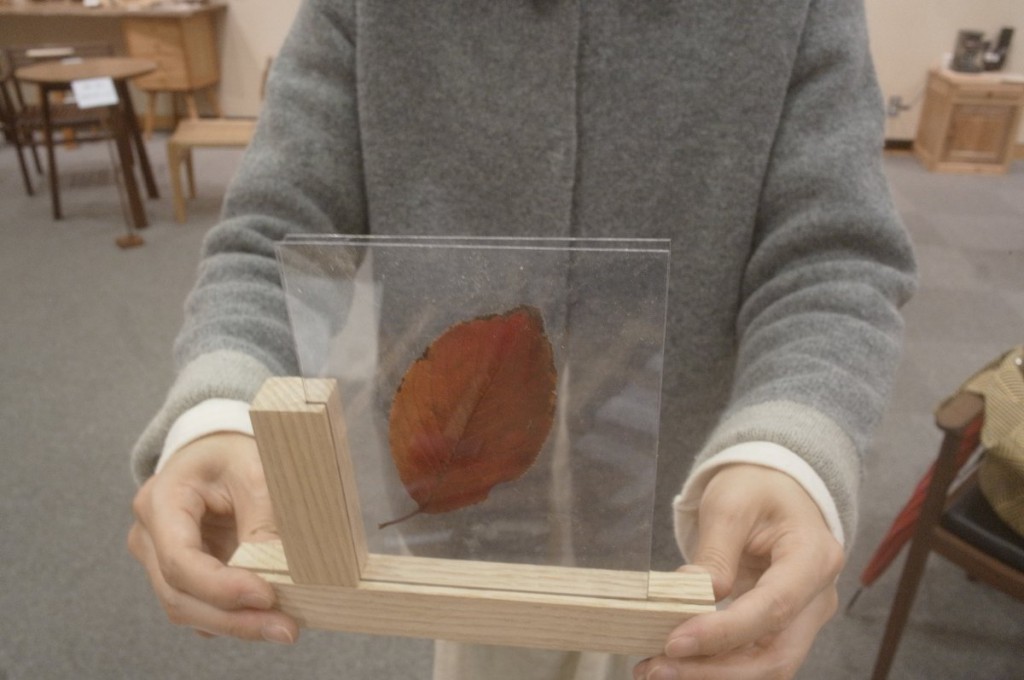

裏を押し直す

こうした露店に並んだ中古鉋の場合、裏は押し直すというより作ると考えたほうがよいでしょう。特に、こうしたチビたものはかなりの覚悟が必要です。慎重に、叩いては押しを繰り返し、じっくり裏(隙)を作ってきます。しかし、二寸の鉋の四角い形のものを、鋼に玄能を当てて割ってしまいました。気を取り直してなんとか他の2枚の裏を作りました。まだ完全とは言えませんが、とりあえずこんなものでしょう。

裏を作った二寸の鉋。「別誂」、「請合」とはあるが銘は読みづらい。

昔よく見た「土牛」、「鉄山人」「井本」の刻印。よく切れ使いやすい出来る職人の普段使いの鉋だったようだ。

表の研ぎ直しと片減りの修正

あと、やはり片減りしています。前に砥石の話というホームページ中の記事でも書きましたが、どうしても利き腕の側に力がはいるのか、研いでいくうちに、そちら側が減っていきます。この二寸の鉋の場合、裏から見て右側が、寸六の場合は逆に左側が減っています(左利きの職人が使っていたのでしょうか?)。これを、砥石の話 研ぎの実際2でも書いたように残っている側にグッと力を込めて研いで修正しています。加えて、大切れ刃といって刃先が鋭角になりすぎています。それを本格的に修正するには残された鋼が少なすぎます。刃先に力を入れて研ぎ、すこしづつ立てていきますが、とりあえずは針葉樹の仕上げ専用と割りきるしかありません。別の機会に触れたいと思いますが、大工の中にはこうして大切れ刃に一旦研いでから、刃先のみ仕上げ砥石で二段研ぎして杉を削る人もいます。

それと、裏を押すために叩くと、どうしても刃先線自体も歪んできます。そのためこうした大掛かりな裏の押し直しと、刃先の片減りなどの修正も含めた研ぎ直しは、交互に少しずつ進めていく必要があります。

二寸の表側。片減りしていた向かって右側の端近くがまだ研げていない。

寸六の表側。裏だしのため叩いた痕がまだ残る。こちらは片減り修正で、左側にまだ砥石が当たっていない。

こうして一応裏も表も研ぎ直しました。しかし当初の目論見のように、鰹節削りに使うには大きすぎます。無駄に鉋身が大きいと重たいだけで、研ぎにくいし良いことはありません。それでは、普段使いの鉋にするには、寸六はもう鋼がもたないし、二寸の鉋は、不思議なもので寸八の鉋に比べて研ぎも台の調整も格段に難しくなります。それに、どちらも台に据えるにしても鉋身が短くなりすぎて市販されている荒台だと台の厚みに鉋が隠れてしまい使い勝手が悪い。鉋身が短くなって台との接触面が小さくなると仕込みを余程ちゃんとやらないと硬い広葉樹を削る場合、鉋身がビビったり、次第に台から刃が出すぎるようになります。でも、鉋自体は、良く切れそうです。仕上げ専用として短めの薄い台を自分で一から彫ってちゃんと仕込めたら、薄くて使いやすい粋な鉋になりそうです。

中古鉋に手を出して、とりあえずまともに使えるようにするには、事ほど左様に手がかるものなのです。安く手に入るからといって、素人は手を出さないほうが無難です。こうして手をかけて使える状態にする、そして使う、その事自体ににやけた満足感を持つことができないなら、やってられない世界だと思います。